位于井陉县的国保单位井陉窑遗址,是有着千年悠久历史,历经隋、唐、宋、金、元、明、清朝代的一处大型瓷窑址集群。

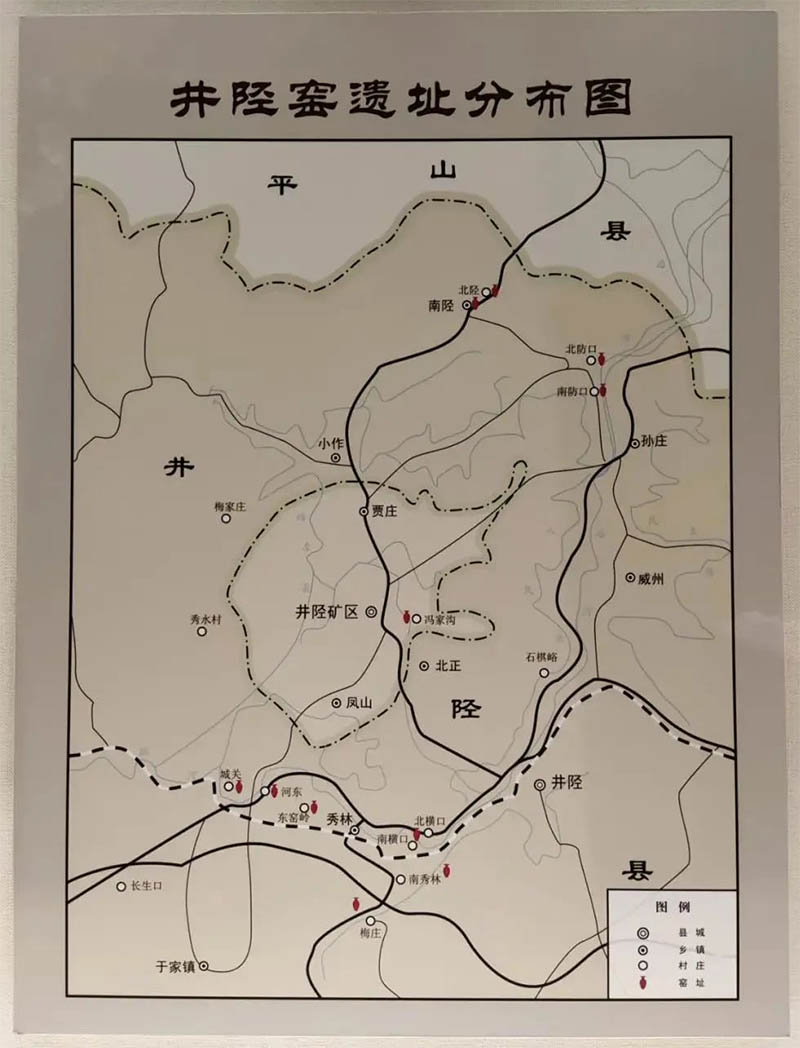

井陉窑遗址位于井陉县中北部和井陉矿区,窑口分布面积广、烧造时间长,蕴藏了丰富的历史文化内涵。

1989年,井陉窑遗址被发现后重见天日,并先后于1993年和2001年,被列为省级重点文物保护单位和全国重点文物保护单位。

千年薪火相传,凝结火与土的艺术,创造了一个承载厚重陶瓷文化的宝藏。

井陉窑遗址分布图

井陉窑是河北四大名窑之一,窑口分布于井陉县甘陶河、绵河河谷两侧的天长镇、秀林镇、南陉乡、孙庄乡等160平方公里的县境内。

然而,曾经千余年间窑火不熄的井陉窑,却长期被掩埋于历史的尘埃中,甚至一度被人们遗忘。

直到1989年冬天,当时的河北省文物复查队在井陉城关、河东坡、东窑岭、秀林和梅庄先后发现窑区,揭开了历史记载中井陉窑神秘面纱,开启井陉窑遗址发掘、保护、研究序幕。

南横口窑址

从1990年春到1999年冬,考古工作者又陆续在井陉发现了冯家沟、北陉、南陉、南防口、南横口等窑址,已发现的窑口共计10处,窑区总面积达75万平方米。

1999年11月才发现的南横口窑区,是已发现井陉窑遗址中保存最好、窑口数量最多的窑区。据史料记载,南横口始建于西汉,自隋朝起,这里的陶瓷制造业就不断兴盛,是井陉窑的主要产地。

南横口位于绵河与甘陶河交汇处,依山傍水。

瓷窑遗址被公路分为了东西两大部分的5个片区,完整地保存了古窑炉14座,以及瓷器加工原料遗址、作坊、器铺等,占地面积4000余平方米。这里的窑口,是北方瓷窑典型的圆窑造型,俗称馒头窑。

古瓷窑遗址

从窑门沿着内部紧贴墙壁的狭窄台阶,可以一直走到窑顶,并一窥瓷窑里面的锦绣乾坤。

曾经窑火旺盛的火膛,摆满瓷器的窑床……都保留着原有的风貌。身处窑室其中,才能明白瓷器烧制的门道。

火膛和窑室合成一个密闭空间,火焰从火膛上升到窑顶后,又会沿着弧形的窑壁向下倒流到底部,使整个窑室内均匀受热,烟则会从窑顶两侧的烟道排出窑外,精妙的构造,令观者更为古人的智慧所折服。

窑口遗址紧邻河岸

古代井陉,作为连接太行山脉的要冲,行路之苦有若蜀道,沉重易碎的瓷器经陡峭的山路运输十分不便,但绵河与甘陶河相汇的冶河自南横口向东北汇入滹沱河,为井陉瓷器外销提供了便利的水路。

这里的窑口遗址离河岸只有几十米,近些年考古发现,最迟到金代时,井陉瓷器就已通过冶河、滹沱航道直达海滨。

晚唐五代到金元时期,是井陉窑的盛烧期,以烧制白瓷为主,酱釉、黑褐釉、黑釉瓷次之,也有大量绿釉、黄釉、孔雀釉等彩瓷出土,几乎用到了当时所有色系的颜料。

井陉窑白瓷

从晚唐开始,井陉窑使用点彩技法,到宋代又出现划花、刻花、印花技法。

随着2000年河东坡窑址的一枚戳印点彩戳模的问世,解答了考古界对古人如何制作戳花的疑问。

井陉窑烧制的器形以盘、碗为主,涵盖了钵、盂、盆、瓶、壶、尊、罐、盒、炉、灯、枕、建筑构件及人物、动物、小瓷塑玩具等几乎所有古代瓷器种类。

井陉窑彩瓷

在瓷器装饰上,除印花、划花外,还有剔花、点彩等,风格朴素凝练。从已发掘出的“官”字款器皿更可印证,井陉窑场曾烧造质量上乘、造型考究的“官品”与“贡品”,显示了窑口不凡的身份。

传承不息的窑火,赋予了井陉瓷独有的神韵。从历史的尘封中走出的井陉窑遗址,以完整的窑口、光华的釉彩、丰富的器物,向我们讲述着千年名窑的曾经辉煌。